Einen Krieg ausstellen: Informieren – Präsentieren – Mobilisieren?

Die Deutsche Kriegsausstellung 1916 in Berlin und das Internationale Maritime Museum Hamburg 2008

von Britta Lange

In diesem Vortrag geht es um zwei Ausstellungskonzepte, die sich mehr oder weniger deutlich auf das Phänomen Krieg beziehen bzw. bezogen: die propagandistische „Deutsche Kriegsausstellung“ von 1916 in Berlin – eine staatlich gestützte Schau, die der Mobilisierung der so genannten „Heimatfront“ dienen sollte – und die Dauerausstellung im Internationalen Maritimen Museum in Hamburg, die erst in der nächsten Woche, am 25. Juni 2008, eröffnet wird. Die Frage, die sich bei der Zusammenschau dieser beiden Ausstellungen sofort stellt, ist: Kann bzw. darf man sie überhaupt vergleichen? Und: Was kann man aus Gemeinsamkeiten und Unterschieden ableiten bzw. lernen?

Um eine Beantwortung dieser Fragen zu versuchen, geht es im ersten Teil des Vortrags um die „Deutsche Kriegsausstellung“ von 1916, ihre politischen Hintergründe und ihre konkrete Gestaltung. Der zweite Teil befasst sich mit dem Ausstellungskonzept des Maritimen Museums – wobei ich mich allerdings nicht auf die fertige Ausstellung, sondern nur auf die programmatischen Texte der BetreiberInnen, den Internetauftritt und jene Einblicke stützen kann, die Vorbesichtigungen erlaubt haben. Im dritten Teil soll dann versucht werden, die Beobachtungen aus Teil 1 und Teil 2 zusammenzuführen und eine Schlussfolgerung zu ziehen.

1. Die „Deutsche Kriegsausstellung 1916“ in Berlin

An den preußischen Kriegen des 19. Jahrhunderts war ausschließlich das stehende Heer beteiligt gewesen. Der Weltkrieg von 1914 dagegen galt als der erste totale, industrialisierte Krieg, an dem nicht nur die Armee, sondern das ganze Volk beteiligt war. Das deutsche Volk wurde dabei in der zeitgenössischen Rhetorik in die „Feldfront“ und die erstmals so genannte „Heimatfront“ aufgeteilt. Die „Heimatfront“, die Zivilbevölkerung zu Hause, also Frauen, Kinder und nicht an die Front eingezogene sowie verwundete Männer, waren vor allem für die Aufrechterhaltung der Wirtschaft und die Bewältigung der sozialen Aufgaben zuständig – bei der Versorgung der Verletzten und Gefangenen spielte außerdem das Rote Kreuz eine maßgebliche Rolle. Bereits kurz nach Kriegsausbruch und den ersten deutschen an der Westfront stockte der Kampf in den Schützengraben. In dem nun folgenden Stellungskrieg bewegte sich die Frontlinie nur hundertmeterweise vor und zurück bewegte, Tausende von Soldaten starben und es waren keine militärischen Erfolge erkennbar waren. Da die Stimmung und Moral in der deutschen Zivilbevölkerung rapide sanken, plante die Regierung, die „Heimatfront“ auf dem Weg der Propaganda zum „Durchhalten“ zu animieren. Eine wichtige Rolle spielte daher die Inlandpropaganda.

Propaganda – der Krieg mit publizistischen Mitteln – galt im Ersten Weltkrieg historisch erstmals als eigene Waffe. Unter der Bezeichnung „geistiger Krieg“ wurde sie systematisch und im großen Ausmaß eingesetzt. Wie aus früheren Kriegen bekannt, diente sie dazu, einerseits die Kampfmoral der Gegner zu zersetzen und andererseits die eigenen Streitkräfte und die Zivilbevölkerung zu motivieren. Die Weltkriegspropaganda bediente sich des Zeitungswesens, der Fotografie und des Films, die sich seit dem letzten preußischen Krieg von 1870/71 rasant entwickelt hatten und es nun ermöglichten, schriftliche und visuelle Kriegsberichte massenhaft zu produzieren und an alle Bevölkerungsschichten zu adressieren. Die Verantwortung für die Pressezensur lag im Ersten Weltkrieg ausschließlich bei militärischen Behörden.

Fotografien waren großflächig einsetzbar geworden und unterlagen natürlich ebenso wie Texte der Zensur. Sie transportierten daher nur die regierungstreue Auffassung von Politik und Krieg. Zensiertes, öffentlich zugängliches Bild-, Text- und Filmmaterial zeichnete sich also dadurch aus, dass es immer die Erfolgleistungen der Deutschen an der Feld- wie an der „Heimatfront“ und die Niederlagen der „Feinde“ darstellte. Tote, militärisches oder psychologisches Versagen auf deutscher Seite waren keine Themen in der Inlandspropaganda – sie wurden höchstens angedeutet, um das Verbrechen und die „unlauteren“ Methoden der Kriegsgegner noch wirksamer zu diskreditieren. Die Fotografien erschienen in Tageszeitungen, in illustrierten Zeitungen, Zeitschriften und eigenen Bilderatlässen oder illustrierten Chroniken zum Weltkrieg. Auch der Film wurde im Ersten Weltkrieg bereits als Propagandamedium eingesetzt, war aber technisch, finanziell und bezüglich der Dichte der Vorführungsorte noch nicht so bedeutend, wie es im Zweiten Weltkrieg die Wochenschau werden sollte (sie war das wichtigste Propagandamedium des „Dritten Reichs“ neben dem Rundfunk).

Im Ersten Weltkrieg griff daher die Regierung zur Kriegsverherrlichung noch auf ein weiteres, eigentlich anachronistisches Medium zurück: das der Ausstellung. Sie brachte eine plastische, dreidimensionale Darstellung des Krieges an die „Heimatfront“ – und institutionalisierte damit jene Siegeszüge, die etwa am Sedanstag (2. September) 1914 stattfanden, als auf dem Schlachtfeld erbeutete „feindliche“ Waffen feierlich in einem Triumphzug nach Berlin gebracht und unter großem Publikumsandrang auf dem Schlossplatz deponiert wurden. Bereits in den ersten Kriegswochen im August und September 1914 plante das Preußische Kriegministerium eine Serie von Propagandaausstellungen mit Trophäen von den europäischen Kriegsschauplätzen, die in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz organisiert werden sollten. Nach langer Vorbereitung konnte die erste dieser „Deutschen Kriegsausstellungen“ im Januar 1916 in Berlin eröffnet werden.

Da diese Propagandaoffensive einen möglichst großen Wirkradius haben sollte, beließ es das Kriegsministerium nicht bei einer einzelnen Schau, sondern es eröffnete in den nächsten Monaten vier weitere, ähnlich aufgebaute Ausstellungen in Karlsruhe, Darmstadt, Schwerin und Breslau. Sie waren als Wanderausstellungen konzipiert und zogen jeweils nach einigen Wochen weiter. Zwischen Anfang 1916 und Anfang 1917 gastierten sie in knapp dreißig deutschen Städten, darunter Dresden, Danzig, Mannheim, Freiburg, Heidelberg, Gotha, Frankfurt am Main, Rostock, Oldenburg, Bremen, Köln, München, Leipzig, Halle, Hannover und Posen (heute Polen). Da Württemberg über ein eigenes Kriegsministerium verfügte, organisierte dieses die Kriegsausstellung in Stuttgart im Sommer 1916, auch „Württembergische Kriegsausstellung“ genannt.

Die „Deutsche Kriegsausstellung“ in Hamburg fand vom 23.5. bis 24.7.1916 in der Ernst-Merck-Halle (nahe dem ehemaligen Zoologischen Garten) statt, der Reingewinn betrug 60.000 Mark. (Der Katalog der Hamburger Ausstellung von 1916 ist erhalten und z.B. in der Unibibliothek und in der Bibliothek für Zeitgeschichte einzusehen.)

Die Ausstellungen bestanden hauptsächlich aus Kriegsbeute: auf dem Schlachtfeld eroberten „feindlichen“ Waffen. Sie stellten aber auch die Kriegsgegner der Deutschen aus, technische Modelle, Propagandamaterial in Fotos, Schriftstücken, Plakaten und künstlerischen Kriegsgrafiken. Während der Hauptteil jeder Ausstellung weiterwanderte, gab es jeweils auch einen lokalen Teil, dessen Gestaltung die veranstaltende Stadt übernahm. Meistens präsentierten die Kommunen ihre Regimenter, die Aktivitäten verschiedener Vereine oder Teile aus den örtlichen Kriegssammlungen. Die fertigen Ausstellungen mussten allerdings vom Kriegsministerium abgesegnet werden, bevor sie eröffnen konnten. Für jede Kriegsausstellung wurde ein Katalog gedruckt: Der Hauptteil war bei allen gleich, den Lokalteil gestalteten die jeweiligen Veranstalter.

Die Gesamtorganisation der „Deutschen Kriegsausstellungen“ oblag der 1914 eigens gegründeten Abteilung „Kriegsausstellungen” im Zentralkomitee des Deutschen Roten Kreuzes. Das Rote Kreuz als private und regierungsunabhängige Wohlfahrtseinrichtung, die allerdings den Ersten Weltkrieg befürwortete, übernahm hinter den Frontlinien sowie an der „Heimatfront“ die Kriegsfürsorge für Verletzte, Versehrte und so weiter.

Aus dieser Kooperation zwischen Kriegsministerium und Rotem Kreuz ergaben sich auch die Aufgaben, die die Kriegsausstellungen übernehmen sollten. Ihre Zielsetzung, so das gemeinsame Katalogvorwort, „beruht auf dem Grundgedanken, der in der Heimat zurückgebliebenen Bevölkerung die greifbaren Erfolge unserer Truppen vor Augen zu führen, und in dem Bestreben, aus den erhofften Erträgnissen dem Roten Kreuz neue Mittel für die Durchführung seiner vielseitigen Aufgaben zu verschaffen“ . Die Kriegspropaganda im Sinne der deutschen Regierung wurde also ergänzt durch ein finanzielles Motiv.

Politisch gesehen sollten die „Deutschen Kriegsausstellungen“ zwischen der militärischen Front und der „Heimatfront“ Deutschlands vermitteln, indem sie die „hochwertige“ Ausrüstung der deutschen Soldaten und ihre angebliche militärische Überlegenheit vorführten.

Die Tatsache, dass die „Deutschen Kriegsausstellungen“ im Krieg stattfanden, also den Krieg während des Krieges ausstellten, markiert ihren deutlichsten Unterschied zu früheren Kriegsausstellungen. Sie waren keine Rückschau auf einen siegreichen Krieg, sondern sie projizierten einen zukünftigen Sieg der Deutschen – und sie sollten dazu mobilisieren.

Die Ausstellungshalle 1916 auf einer Postkarte.

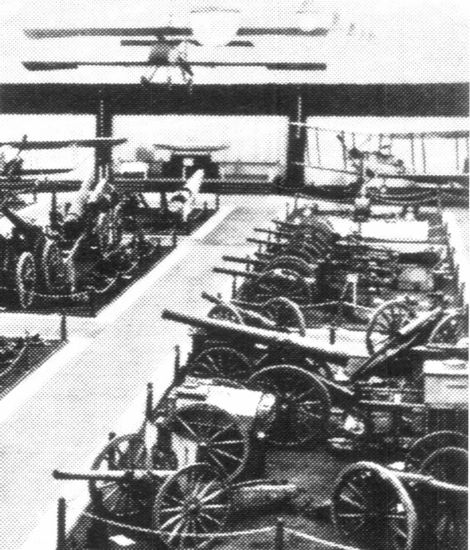

In Berlin fand die „Deutsche Kriegsausstellung“ in den Ausstellungshallen am Zoologischen Garten statt, dort, wo heute das Kino Zoopalast steht. Im Hauptraum der dreischiffigen Halle war ein regelrechter Waffenpark aufgebaut worden – auf niedrig umzäunten Feldern standen große „feindliche“ Geschütze, unter der Hallendecke hing ein erbeuteter „russischer Voisin-Doppeldecker“. Die Kriegsbeute sollte die militärische Unterlegenheit der Kriegsgegner und die militärische Überlegenheit der Deutschen beweisen. Außerdem bezeugten die „Originale“ von der Front auf andere Weise als die gedruckten Zeitungsberichte, dass dort tatsächlich ein brutaler Kampf stattfand: Sie vermittelten Authentizität.

Die „Deutschen Kriegsausstellungen“ präsentierten vor allem die Waffen, die im Weltkrieg erstmals in großem Ausmaß eingesetzt wurden für jene Formen der Kriegführung, die vorher nicht existiert hatten: Seeminen und Torpedos aus dem Unterwasserkrieg; Jagdflugzeuge aus dem Luftkrieg; Maschinengewehre, Handgranaten, Minen und Minenwerfer aus dem Stellungskrieg in den Schützengräben.

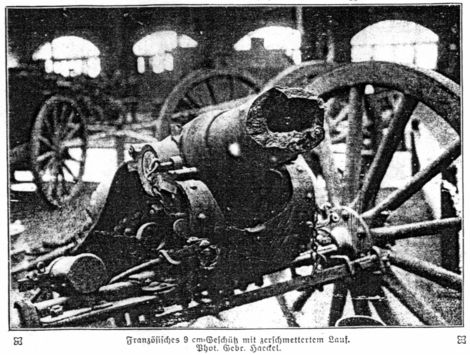

Spektakulär inszeniert wurden zerstörte, zerborstene oder gesprengte Kanonen, Minenwerfer der Gegner und so weiter. Erbeutete Fahrzeuge für den Transport und die Versorgung der Truppen bedienten eine Art pseudo-kulturelles Interesse, etwa ein „Russischer Wagen für Warmwasserbereitung zum Tee usw.“ und ein „Englischer Wasserfilter-Wagen zur Reinigung des Trinkwassers“.

Zu den meisten Gegenständen der Ausstellung bot der Amtliche Führer nur technische Kurzinformationen. Zu besonderen Objekten jedoch hielt er Geschichten bereit wie für die vielsagend titulierten „Denkwürdigen Beutestücke“. Dazu zählte etwa die „Nationalflagge des am 30. Oktober 1915 in den Dardanellen von türkischer Artillerie versenkten französischen Unterseeboots ,Turquoise‘“. Die Akteure in diesen Geschichten blieben anonym.

Die Geschichten über die ausgestellten Flugzeuge hingegen stellten einzelne deutsche Helden in den Mittelpunkt. Die „feindlichen“ Maschinen waren für das Publikum spektakulär inszeniert worden; der russische Doppeldecker schien – unter der Decke hängend – über die Ausstellung zu fliegen oder zur Landung in der Halle anzusetzen.

Der Krieg in der Luft war für den Großteil der Bevölkerung zunächst kaum vorstellbar, doch die deutsche Luftwaffe gewann an Popularität und galt 1917 bereits als kriegsentscheidend. Protagonisten waren dabei die so genannten Fliegergeneräle wie Richthofen, Boelcke und Immelmann. Wie alle höheren militärischen Ränge waren die Jagdflieger meist von adliger Herkunft. Sie führten mit einem ebenbürtig ausgerüsteten Gegner einen ritterlichen Zweikampf und übernahmen damit die im Ersten Weltkrieg weitgehend verschwundene Rolle der heroischen Feldherren – zur Beschreibung ihrer Heldentaten entwickelte sich sogar eine neue literarische Gattung: der Fliegerroman.

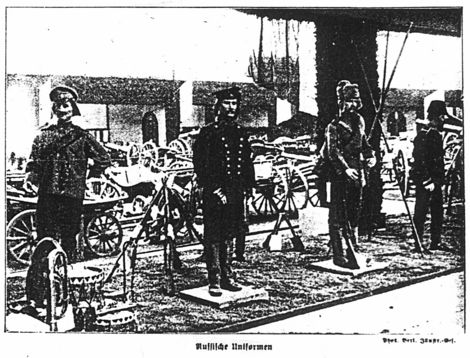

In den „Deutschen Kriegsausstellungen“ sollte die „Heimatfront“ eine Vorstellung von der Erscheinung der – ansonsten ja unsichtbaren – „Feinde“ bekommen, und zwar anhand ihrer Uniformen. Für die Herstellung der lebensgroßen Trägerfiguren, die Schaufensterpuppen ähnlich waren, wurde die bekannte Firma Umlauff aus Hamburg zugezogen. Johann Umlauff, ein Schwager Hagenbecks, betrieb seit den 1870er Jahren einen florierenden Ethnografica-Handel am Spielbudenplatz und hatte sich seit den 1890er Jahren auf die Herstellung von völkerkundlichen Modellfiguren spezialisiert. Tatsächlich also erhielt sein Sohn Heinrich Umlauff den Auftrag, für die „Deutschen Kriegsausstellungen“ ebensolche Figuren herzustellen. Diese stellten allerdings nun nicht mehr nur die „Fremden“, sondern „die Feinde“ dar – und sie waren mit der Spezialität Umlauffs ausgestattet: ethnisch typischen „Charakterköpfen“.

In der „Deutschen Kriegsausstellung 1916“ in Berlin waren in einem Seitenschiff der Zoohalle Figuren aus Holz und Wachs aufgereiht, die unterschiedliche Physiognomien hatten und „feindliche“ Uniformen trugen. Nebeneinander postiert repräsentierten sie die Entente-Staaten: England, Russland und Frankreich. Weitere Figuren waren zur Haupthalle ausgerichtet und stellten Inder und Afrikaner dar, die die britische und französische Armee als Kolonialtruppen für den Kampf auf europäischem Boden einsetzten. Diesen Einsatz von Angehörigen kolonialisierter Völker legten die Deutschen den europäischen Kriegsgegnern als militärische Schwäche aus. Zu sehen waren in Berlin unter anderem Nachbildungen von Söldnern der französischen Kolonialarmee, eines so genannten „Turko“ aus Nordafrika und eines als „Zuave“ bezeichneten Algeriers.

Die Uniformenreihe der „Deutschen Kriegsausstellung“ 1916 schrieb sich in die Tradition der wilhelminischen Militärmuseen ein, in denen Wachsfiguren Uniformen zur Schau trugen. Bei der Inszenierung der außereuropäischen „Feinde“ griffen die Veranstalter außerdem auf Darstellungsformen der Fremden zurück, die in den Wachsfigurenkabinetten, Kolonial- und Völkerkundeausstellungen entwickelt worden waren. Besonders deutlich zeigt sich dies an den späteren Figurengruppen für die „Württembergische Kriegsausstellung“, die regelrechte Dioramen mit plastischen Vorder- und gemalten Hintergründen einrichtete.

„Russische Lagerrunde zur Balalaika singend und tanzend“

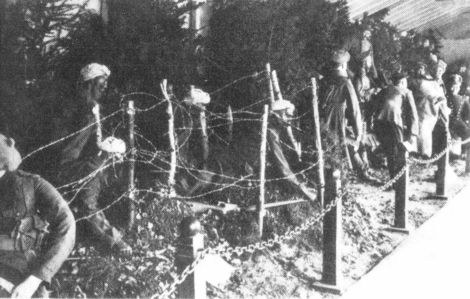

In den Szenen „Russische Lagerrunde zur Balalaika singend und tanzend“ und „Gurkhas und Sikhs schleichen durch einen Drahtverhau“ wurden die „Feinde“ als ungefährlich dargestellt: die Russen beim Wodkatrinken und die indischen Söldner in britischen Diensten bei einem höchst riskanten Vorstoß gegen deutsche Schützengräben, was sie vermutlich bald das Leben kosten würde.

„Gurkhas und Sikhs schleichen durch einen Drahtverhau“

Zur hamburgischen Kriegsausstellung war aus der Tagespresse zu erfahren, dass an den pseudo-ethnografischen Inszenierungen auch Prof. Thilenius, der Direktor des Völkerkundemuseums, mitgewirkt hatte:

„In den Wandnischen sind ganze Kompanien feindlicher Soldaten in ihrer vollen Ausrüstung aufgestellt. Ganz besondere Sorgfalt ist den Köpfen gewidmet, zu denen wohl in unseren Gefangenenlagern Modelle gesucht worden sind. Unter den Russen fällt der mongoloide Typ auf. Man wird Stunden darauf verwenden können, diese Proben des großen Menschen-Mischmasch, den unsere Feinde gegen uns ins Feld geführt haben, zu studieren.“

Als keineswegs anachronistisch, sondern als ziemlich innovativ müssen einige weitere Ausstellungsstrategien in den Propagandaschauen von 1916 angesehen werden: Kriegsnagelungen und Schauschützengräben.

Kriegsnagelungen fungierten als patriotische Spendenaktionen, bei denen die Bevölkerung gekaufte Nägel in ein hölzernes Standbild einschlug. Dieses Ritual hatte sich in Österreich und im Deutschen Reich ab 1915 verbreitet und sich als finanziell erfolgreich erwiesen. Die hölzernen Rohlinge zeigten Wappentiere und Kreuze, Personenstandbilder, kräftige, kämpferische Männer wie Ritter, Landsturmmänner und Schmiede, die in einem feierlichen Einweihungsakt einen Namen erhielten. Durch die Benagelung mit Hunderten von goldenen, silbernen und grauen Nägeln wurde der Rohling nach und nach mit einer metallenen Haut überzogen, die wie ein Panzer wirkte. Das Ritual der Nagelung erzeugte das Abbild einer geschlossenen, wehrhaften Volksgemeinschaft, die ihr kriegerisches Abbild zusammennagelte. Ihr Höhepunkt wurde in Berlin zelebriert, als sich die militärische Leitfigur des Deutschen Reichs selbst in eine überdimensionale Nagelfigur verwandelt wurde: eine Holzstatue Paul von Hindenburgs, etwa dreizehn Meter hoch, die 1915 vor dem Reichstag aufgestellt wurde.

Sie diente zur Verherrlichung der Erfolge an der Ostfront (wo Hindenburg 1914 erfolgreich die Schlacht von Tannenberg geschlagen hatte) und zur Verschleierung der gleichzeitigen Misserfolge an der Westfront.

In der Berliner Kriegsausstellung stand als Nagelfigur das Modell eines U-Boots der im Rüstungsgeschäft tätigen Firma Krupp. Es befand sich auf einem Sockel am Kopfende der Halle, um drei Stufen erhöht und wurde fast sakral, wie auf einem Altar präsentiert. Wer einen Nagel einschlagen wollte, musste dafür zusätzlich zum Eintrittspreis bezahlen.

Die Nagelung macht deutlich, dass es in den Kriegsausstellungen um zwei Dinge ging: um Propaganda bzw. Indoktrinierung und Geld. Um diese Ziele zu erreichen, wurden verschiedene Ausstellungsverfahren eingesetzt, mit denen versucht wurde, die BesucherInnen mehr oder weniger aktiv in eine Art „Kriegserlebnis“ zu verwickeln. Sie sollten in eine Interaktion mit den Kriegsgegenständen treten, die über das bloße Schauen hinausging. Zu solchen Verfahren zählten nicht nur die Nagelungen, sondern auch Verkaufsstände, an denen die BetrachterInnen kleine Munitionsteile und Ähnliches als Andenken, sozusagen als private Trophäe erworben werden konnten.

Diese historisch neue Tendenz, den Krieg als Erlebnisausstellung zu gestalten – noch während er stattfand! –, hat seine deutlichste Ausprägung wohl in der Einrichtung von Schauschützengräben erfahren. Um der „Heimatfront“ den Grabenkrieg als bisher völlig unbekannte Kriegsform und die Kriegstaktiken an der Westfront im wahrsten Sinne des Wortes nahe zu bringen, stellten das Deutsche Rote Kreuz und das Kriegsministerium bereits ab 1914 verkleinerte Modelle von „Schützengräben, Unterständen, Zelten, Transportgeräten, Schlachtfeldern, Engpässen, Türmen und Ruinen, Gefangenenlagern und Lazaretten“ aus. Während des Jahres 1915 entstanden an der „Heimatfront“ immer mehr Schützengräben im Maßstab eins zu eins, deren Aushebung von Regimentern, dem Roten Kreuz und Privatpersonen in vielen Städten des Deutschen Reiches organisiert wurde. Sie dienten nicht nur der Anschauung, sondern auch der militärischen Übung von Soldaten, die an den Mustergräben den Stellungsbau und Fronteinsatz trainierten. Solche quasi landschaftlichen Inszenierungen wurden dann auch in die Kriegsausstellungen integriert.

Im Sommer 1915 etwa wurde ein Schauschützengraben am Reichskanzlerplatz im Berliner Westend für das Publikum geöffnet, dessen Besuch sich zum Wochenendvergnügen für die BerlinerInnen entwickelte. Einige Monate später wurde der geschlängelte Schützengraben im Hof der Zoohallen ausgehoben.

Er umfasste in Lebensgröße verschlungene Gräben mit einem Mannschaftsunterstand, einem Offiziersunterstand, mehreren MG-Stellungen, einem Beobachtungsstand, einem Drahtverhau, einem Verband-Raum und einem Abort, wie der Ausstellungskatalog berichtete. Die BesucherInnen konnten hindurchgehen, sich alles anschauen, durch Periskope spähen und Maschinengewehre berühren.

Meiner Meinung nach sind die Schauschützengräben als ausstellungshistorische und rezeptionsästhetische Neuheit zu bewerten: Bei der Besichtigung von Schaugräben nahm die „Heimatfront“ die verharrende und ausspähende Position der so genannten „feldgrauen“ deutschen Soldaten im Schützengraben ein. Angestrebt wurde hierdurch die Identifikation der BesucherInnen mit der Perspektive von anonymen und ununterscheidbaren Soldaten statt von bekannten Feldherren oder Generälen.

Dies markiert einen bedeutenden Unterschied zu historisch früheren Kriegsinszenierungen: Auf den Schlachtengemälden des 19. und frühen 20. Jahrhunderts wurde meist der erhöht stehende oder voranstürmende General gezeigt, mit dem die Betrachter sich identifizierten. In Feldherrenperspektive sahen sowohl der Gemalte als auch die Betrachter auf das (siegreiche) Schlachtfeld, das sich vor oder nach der Eroberung vor ihnen ausbreitete. Auch in den großen Rundpanoramen aus den 1880er Jahren, zum Beispiel dem Berliner Panorama der ruhmreichen preußischen Schlacht von Sedan (1870), standen die BetrachterInnen in der Mitte auf einer erhöhten Plattform und blickten von dort auf das gemalte Schlachtfeld. Den Abstand von der Wand mit dem Gemälde zu der Betrachterplattform überbrückte am Boden so genanntes faux terrain, ein aus Erde, künstlichem Gestrüpp und Pappsoldaten vorgetäuschtes Schlachtfeld.

Im Ersten Weltkrieg änderten sich die Darstellungsformen von Krieg auch, weil sich die Kriegführung als solche verändert hatte. Den Landkrieg mit einem voranstürmenden General gab es als Taktik nicht mehr. Im Lauf des 19. Jahrhunderts hatten sich militärische Befehle zunehmend von Personen gelöst, da neue Kommunikationsmittel zur Verfügung standen: Der Generalstab war zur zentralen Instanz aufgestiegen und teilte seine Entscheidungen nunmehr telegrafisch mit. Im Ersten Weltkrieg schließlich ermöglichten es Telefonanrufe in den Gräben, netzförmige Angriffe von verschiedenen Punkten aus zu führen. Da die Offiziere zur Befehligung hinter ihren Truppen bleiben mussten, entstand ein neuer Idealtypus des Soldaten: Der Frontsoldat definierte sich nicht mehr über die Ranghierarchie, den Unterschied von Offizier und Soldat, sondern über den räumlichen Unterschied von Kämpfen im Frontbereich und an dahinter liegenden Stellen.

Mit den veränderten Kriegbedingungen also veränderten sich auch die Inszenierungsbedingungen und -mittel des Krieges. Mit dem Weltkrieg entstanden sowohl neue Literaturgattungen, wie der Fliegerroman, als auch neue Ausstellungsstrategien: Ausstellungsbesucher der Schützengräben blickten nun nicht mehr als Feldherren auf das Schlachtfeld, sondern als gemeine Soldaten, mit denen sie sich identifizieren sollten. Gleichzeitig vollzogen sie, zumindest theoretisch, den Schritt von distanzierten Betrachtern zu involvierten Darstellern – und diese Strategie sollte der Mobilisierung der „Heimatfront“ dienen. Statt den Krieg nachzuvollziehen, sollten die Besucher ihn „erleben“ – natürlich unter kontrollierten und zensierten Bedingungen. Zum ersten Mal in der Geschichte also wurde Krieg in einer Art Ausstellungserlebnis erfahrbar gemacht.

Bis heute gehalten hat sich im Ausstellungsgeschäft der Impuls, Krieg als erleb- und erfahrbar zu inszenieren, sowie die Auffassung, dass man im Museum bzw. in einer Ausstellung zum Ersten Weltkrieg umso mehr Authentizität herstellen könne, je mehr Sinneseindrücke bei den BesucherInnen produziert würden: von räumlichen Inszenierungen über Tondokumente bis hin zu Pulverdampfvernebelungen, wie man sie etwa heutzutage im Schützengrabenszenario des Imperial War Museum in London begehen kann.

Die „Deutschen Kriegsausstellungen“ von Kriegsministerium und Rotem Kreuz verbanden Präsentationsstrategien aus Waffenschau, Heimatmuseum, Völkerkundemuseum, Kolonialausstellung und Weltausstellung einerseits aus praktischen Gründen, andererseits, weil die populären Inszenierungstechniken das Phänomen Weltkrieg beschreibbar und erzählbar machten. Neu besetzt oder erfunden dagegen wurden Strategien zum Spendeneintreiben, die Benagelung von Holzfiguren und die Begehung von Schauschützengräben, in denen die Deutschen sich als kriegführendes Volk selbst verkörperten. Tradition und Innovation dienten also gleichermaßen dazu, den Krieg zu legitimieren.

Ganz offensichtlich ging das Konzept auf: Die Berliner Kriegsausstellung verzeichnete einen Reingewinn von etwa 90.000 Reichsmark.

2. Das „Internationale Maritime Museum Hamburg

Noch ist das Maritime Museum Peter Tamms nicht eröffnet. Deswegen kann ich mich heute bei der Untersuchung seines Ausstellungskonzeptes nur auf die Vergangenheit – also die Präsentation seiner Sammlung in der Elbchaussee 277 –, auf die Absichtserklärungen der Tamm-Stiftung, auf die Internetpräsentation des Maritimes Museums und auf das stützen, was bei den Vorbesichtigungen zu sehen und zu lesen war.

Die Sammlung Peter Tamms wird in ihm zugeneigten Kreisen als „großartig“ und „von internationaler Bedeutung“ wohl vor allem deshalb dargestellt, weil sie groß ist: Immer wieder betonen Tamm, sein Team und seine Förderer, dass sie „25.000 kleine und 9.000 große Schiffsmodelle, 5.000 Gemälde, 120.000 Bücher und Atlanten, 50.000 Konstruktionspläne“, zahlreiche Dokumente, Waffen, Uniformen, nautische Geräte und so weiter umfasst. Eine wissenschaftliche Publikation darüber gibt es meines Wissens nicht – die z.B. untersuchen würde, wie es um die Bedeutung der Gemälde steht oder welcher wissenschaftliche Wert aus der Sammlung von Knochenschiffen abgeleitet werden kann, oder einfach erläutern würde, was genau der wissenschaftliche „Wert“ der gesamten Sammlung ist. Aus den Themengebieten, die das „Maritime Museum“ auf zehn Ausstellungsdecks – von „Entdecker der Welt“ bis zu „Meereswissenschaft heute“ – behandelt, ist eine wissenschaftliche Richtung oder Kategorisierung nicht erkennbar.

Die Stellung der Sammlung für die Öffentlichkeit und ihr Nutzen muss allein schon deshalb diskutiert werden, weil die Stadt Hamburg bekanntlich das Projekt mit 30 Millionen Euro Steuergeldern unterstützt hat, die für die Sanierung des Kaispeichers B verwendet wurden. Paradoxerweise muss die private Sammlung in dem öffentlichen Gebäude trotzdem keine Miete zahlen, sondern darf es für 99 Jahre in mietfreier Erbpacht nutzen. Also müsste die Ausstellung dem Anspruch nach auch im Auftrage und für die Zwecke der Öffentlichkeit konzipiert sein – und das hieße, sie müsste der (historisch korrekten) Bildung und Aufklärung dienen. Dem steht aber die Satzung der Stiftung entgegen, die dem Senat (also der Öffentlichkeit) kein Mitspracherecht bei der Gestaltung des Museums einräumt. Diese Entscheidungsmacht liegt allein bei der Person Peter Tamm – darauf hat das Autorenkollektiv Friedrich Möwe 2005 in der Schrift „Tamm-Tamm“ ausdrücklich hingewiesen.

Trotzdem aber stellt sich die Frage, welche Aussage, welchen Sinn und Nutzen das Maritime Museum für die deutsche und internationale Öffentlichkeit haben soll – bei der ehemaligen ebenso wie bei der amtierenden Kultursenatorin Hamburgs lässt sich dazu immer nur das Argument der Aufwertung der Hafenstadt zur Touristenmetropole und zum Kulturstandpunkt finden. Eigentlich lässt sich kein Argument erkennen, das über den Anspruch „große“ oder „größte Sammlung zur Schifffahrtsgeschichte“ hinausgeht.

Genauer spezifiziert wird diese Feststellung von den MacherInnen und BetreiberInnen eigentlich nicht – allenfalls durch die Eingrenzung „3.000 Jahre Schifffahrtsgeschichte“. Die große These und zugleich das Motto, die das neue Museum umfassen sollen, ist die Aussage „Schifffahrtsgeschichte ist Menschheitsgeschichte“. Eine banale Feststellung – denn auch die Geschichte des Verkehrswesens und der Architektur beispielsweise, aber ebenso die des Kolonialismus und der Wirtschaft sind „Menschheitsgeschichten“. Ablesen kann man an dem Programm „Schifffahrtsgeschichte ist Menschheitsgeschichte“ eigentlich nur, dass die Geschichte der Seefahrt eben nicht (primär) in ihren historischen Konstellationen, in ihrer Abhängigkeit von wirtschaftlichen Interessen, technologischen Entwicklungen und imperialen Absichten dargestellt werden, sondern – abgesehen von einer großen Menge an Sachinformationen zu den einzelnen Objekten – auf menschliche Empfindungen und Erfahrung reduziert werden soll. Das dabei am häufigsten fallende Wort ist „Faszination“ – Faszination gegenüber dem Meer, der wilden See etc. So liest man unter „Philosophie des Museums“ auf der Website:

„Endlose Meere, die unbändige Kraft des Wassers, Mensch, Material, Sehnsüchte, Forscherdrang, alles eingebettet in den Lauf der Geschichte, sind die Quellen der Faszination, die das Internationale Maritime Museum Hamburg vermitteln möchte.“

Auch Vokabeln wie Ehrfurcht, Leidenschaft, Katastrophe, Erhabenheit, Sehnsucht, Neugier, Entdeckung und ähnliche spielen eine große Rolle in der Beschreibung dieser Beziehung zweier weitgehend als a-historisch behandelter Konzepte: der Mensch und die See. Recht deutlich wird dies auch an den Formulierungen dazu, was das Maritime Museum mit den BesucherInnen machen soll:

„Das Museum gibt dem Besucher die Chance und das Instrumentarium, dabei zu sein. Er wird Passagier auf kleinen Schiffen großer Nationen, er darf bisher unbekannte Ufer betreten, und wird dabei allerdings auch mit der Welt brutaler, kulturenvernichtender und menschenverachtender Eroberer konfrontiert.“

„Der Betrachter“ trifft dabei zwar auf böse Eroberer, er selbst jedoch ist auf der Seite der Guten. „Der Betracher“ soll „dabei sein“, „er wird Passagier“ und „er darf unbekannte Ufer betreten“ – der Ausstellungsbesuch soll also quasi eine Art Initiation für ihn/sie darstellen:

„In diese Welt der Meere, dokumentiert durch authentische Exponate, wird der Besucher des Hauses eingebunden und so zum wissenden Mitglied der Lebensgemeinschaft auf und unter dem Wasserspiegel.“

Die BesucherInnen sollen also in den Club der Meeresfaszinierten aufgenommen werden. Und das heißt zugleich, dass sie auf eine – scheinbar politisch neutrale – Faszination (also eine anthropologische Grundkonstante, wenn man so will) reduziert werden. Denn das Präsentationskonzept des Maritimen Museums negiert zwar nicht, dass die Seefahrt der letzten 3.000 Jahre auch etwas mit Politik, Wirtschaft und Kolonialismus zu tun hatte. Aber sie berührt diese Themen immer nur kurz. So liest man beispielsweise in der Online-Beschreibung des 1. Ausstellungsdecks zum Themengebiet „Entdecker der Welt“:

„Die Verknüpfung wirtschaftlicher Interessen mit dem Wunsch, Neues oder Neuigkeiten in die Heimat mitzubringen […] prägte historische Persönlichkeiten, in deren Leben und Lebensleistungen wir Einblicke nehmen können.“

Die Darstellung handfester imperialer und wirtschaftlicher Absichten, die die Schifffahrtsgeschichte schon immer entscheidend bestimmt haben, treten damit in der Abteilung „Entdecker“ also hinter einem ziemlich konventionellen Heldenkult zurück. Dieser Heldenkult drückt sich auch in der relativ unkommetierten Präsentation von Porträts aus, etwa des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg (1640-1688), der maßgeblich den frühen Kolonialismus Brandenburgs vorantrieb.

Beinahe selbstverständlich reihen sich in diesen Heldenkult neben den Porträts auch Insignien und Reliquien ein – ganz ähnlich, wie es im Fall der Fliegergeneräle schon in den Ausstellungen zum Ersten Weltkrieg zu sehen gewesen war. Tatsächlich präsentiert das Maritime Museum auf diese Weise auch „Helden“ aus dem Ersten Weltkrieg, etwa den U-Boot-Kommandanten Otto Weddigen.

Dass das Maritime Museum in solchen Zusammenhängen auch Orden und Admiralsstäbe aus dem „Dritten Reich“ mit Hakenkreuzen ausstellen wird, ist in diesem Präsentationskonzept also nur konsequent – als Teil einer Heldenverehrung, die sich die Bewertung des entsprechenden politischen Systems spart.

In diese „positivistische“ Präsentationsart, die darauf setzt, möglichst viele Objekte zu zeigen und durch diese Fülle, Vielfalt, Reihungen auch hauptsächlich zu überwältigen, fügen sich auch die Uniformpräsentationen ein: Waren die Uniformen in der Elbchaussee 277 noch hauptsächlich mit individualisierten Figuren gefüllt, zeigt das Maritime Museum offenbar vor allem die Variante der Schaufensterpuppen: Uniformen auf entindividualisierten Figuren, die vor allem die verschiedenen militärischen Ränge darstellen.

Dies entspricht Darstellungskonventionen aus der Zeit des Deutschen Kaiserreichs in Militärmuseen und Zeughäusern, wo auf diese Weise die verschiedenen Varianten von Uniformen vorgeführt wurden.

Gar nicht thematisiert werden im Maritimen Museum Überlegungen in die folgende Richtung: Ist es nicht eher so, dass Seefahrt erfunden und logistisch und technologisch vorangetrieben wurde, gerade aufgrund von politischen Expansionsabsichten und wirtschaftlichen Profitgedanken? Denn der menschlichen „Faszination am Meer“ wäre doch auch schon mit dem Bau und friedlichen Gebrauch von Segel- oder Dampfschiffen Genüge getan gewesen …?

Auch die Texttafeln zum europäischen Kolonialismus existieren offenbar der Vollständigkeit halber, bedienen sich aber ebenfalls der bekannten Western- und Eroberungsrhetorik für die „großen Helden“, die die historischen Ereignisse eher in positivem Licht erscheinen lassen. So liest man auf der Texttafel „Kolonialismus in Ostasien“: „Das Deutsche Reich […] trotzte China einen Pachtvertrag über 99 Jahre für das Kiautschou-Gebiet ab.“

Plastisch dargestellt wird das Thema Kolonialismus zum Beispiel in der Vitrine „Afrika“, in der ich außer der Texttafel und Insignien seiner Eroberung – nämlich kriegstechnisch ausgerüsteten Schiffen und Tropenhut – nichts zu den historischen Vorgängen erkennen kann: „Afrika“ als Land (statt als politische und wirtschaftliches Objekt der Begierde) wird über alte Gegenstände verkörpert, die für den deutschen Kolonialismus in Afrika stehen: die Miniaturstatue eines Askari, der schwarzen Söldner in deutschen Diensten, und der Kopfbedeckung eines Askari? Eine Auseinandersetzung mit oder Aufklärung über die spezielle Rolle der Seefahrt im Kolonialismus ist hier nicht erkennbar.

Die Darstellung von Geschehnissen wird anscheinend lieber nachgestellt als schriftlich erklärt: So wurden im Maritimen Museum einige Schaukästen eingerichtet, die in Verkleinerung plastisch Seeschlachten Nelsons um 1800 nachstellen, aber auch U-Boot-Bunker des Zweiten Weltkriegs vorführen.

Diese Lebenswelten „en miniature“ erinnern an kleine Dioramen, wie man sie auch in den Ausstellungen des 1. Weltkriegs platzierte, zugleich aber auch an strategische Kriegsspiele, wie sie etwa Wilhelm II. zur Simulation von Feldzügen verwendete. Szenenbildern zur Darstellung von „typischen“ handwerklichen Tätigkeiten aus Volks- und Völkerkundeausstellungen und -museum kommt im Maritimen Museum die geplante Schaugruppe mit Figurinen am nächsten, die die Anfertigung von Knochenschiffen demonstrieren sollen.

Zusammenfassend lässt sich bis jetzt sagen: Das Maritime Museum scheint Präsentationstechniken zu versammeln, die die Objekte gehäuft und gereiht in den Vordergrund stellen und Kontextinformationen zu historischen Zusammenhängen in den Hintergrund drängen. Neben Reihung und Häufung von Objekten steht der gleichsam folkloristische Personenkult: pseudo-sakrale Inszenierungen von Helden, Erinnerungen und Reliquien. Außer diesen beiden Hauptstrategien lässt sich auch ein weniger ausgeprägter Trend zu inszenierten Stimmungsbildern wie in den Schaukästen ausmachen. Als eine vierte Ebene sind meiner Meinung nach die Gemälde zu betrachten, die ebenfalls kaum kontextualisiert werden, sondern auf ihre dargestellten Inhalte und die verwendeten Techniken reduziert werden sollen.

„Marinemalerei ist nicht nur Kunst, sondern auch Berichterstattung“ , heißt es auf den Webseiten des Maritimen Museums. Das ist sicher richtig, hat aber offenbar für die Dauerausstellung keine weitere Konsequenz. Denn unter dem Label „Kunst und Berichterstattung“ werden hier wahrscheinlich eine beachtliche Anzahl von Bildern präsentiert, die auf keins von beidem reduziert werden können. Gerade im Ersten Weltkrieg kamen der Marinemalerei hoch angesetzte propagandistische Aufgaben im Rahmen des zensierten Kriegsjournalismus zu. Zu den wenigen ausgewählten Malern, die im Dienst der Regierung tätig sein durften, gehörten unter anderen Claus Bergen, Adolf Bock und Willy Stöwer. Streng von der Zensur überwacht produzierten sie ihre Gemälde, die zu kriegstreiberischen Zwecken eingesetzt wurden.

Gut möglich ist, Gemälde von Stöwer und seinen Kollegen in den „Deutschen Kriegsausstellungen“ der Jahre 1916 und 1917 gezeigt wurden – oder in der „Kriegsbilderausstellung“, die ebenfalls ab 1916 als Wanderausstellung durch deutsche Städte zog. Der Kontext der Kriegspropaganda, der unerlässlich zur Einordnung der vorgeführten Werke ist, wird vermutlich im Maritimen Museum ebenso ausgespart werden, wie er an der Elbchaussee gefehlt hat. Hier möchte ich mich der in der Publikation „Tamm-Tamm“ vertretenen Meinung anschließen, dass es nicht angehen kann, diese Kontexte zu verschweigen und die Gemälde einfach als dokumentarische Bildquellen zu behandeln: Es muss zumindest gesagt werden, dass sie Dokumente eines parteiischen Kriegsjournalismus gewesen sind und bleiben. Die Bilder können nicht „einfach“ für historische Ereignisse stehen; aus ihnen kann man nicht „einfach“ Wahrheiten herauslesen.

Abgesehen von einem Mangel an Kontexten fällt auf, dass im Maritimen Museum offenbar nie überlegt wurde, ob es nicht besser sein könnte, manche Objekte eben nicht auszustellen – Gedanken, die vor allem Personen bekannt sind, die sich etwa mit der Dar- und Ausstellbarkeit von Holocaust, Genoziden und anderen von politischen Macht- und Vernichtungsszenarien geprägten Situationen befasst haben. Denn: Die Objekte und Dokumente, die in solchen politischen Konstellationen entstanden und heute erhalten sind, sagen abgesehen von Fakten meistens wenig bis nichts über das Abgebildete aus, sondern zeugen vor allem von den Intentionen ihrer Hersteller – und das heißt, der politischen Machthaber.

In Wien beispielsweise haben sich vor wenigen Jahren im Naturhistorischen Museum Gipsmasken gefunden, die 1939 von den Gesichtern der im Wiener Stadion zur Deportation zusammengetriebenen Juden abgenommen wurden. Kann man diese Masken heute ausstellen – selbst wenn man dazu sagt und schreibt, in welcher Unrechtssituation sie entstanden sind? Oder muss man neue Wege finden, um diese Dinge anders zu präsentieren – etwa im Film oder wie auch immer? Oder ist es vielleicht sogar angemessener, sie gar nicht mehr als Objekte auszustellen, sondern nur darüber zu erzählen, in einer Ausstellung?

Kann man Knochenschiffe, die eine Materialisierung menschlicher Notsituationen sind, unter dem Oberbegriff einer „Schatzkammer“ ausstellen?

3. Vergleich der beiden Ausstellungskonzepte

Ich will nun im letzten Teil meines Vortrags kurz und einigermaßen vorsichtig versuchen, die beiden besprochenen Ausstellungskonzepte zu vergleichen. Während die „Deutsche Kriegsausstellung“ 1916 in Berlin stattfand, befand sich das Deutsche Reich im Krieg. Die Ausstellung wurde von der Regierung unterstützt und war als Propagandaveranstaltung für den Krieg konzipiert, sie sollte begeistern und mobilisieren. Das Maritime Museum ist mit Billigung des Senats als eine Marineausstellung konzipiert worden, die sicher keine aktive Kriegspropaganda betreibt, zumindest nicht für einen Krieg von Deutschen, der heute stattfinden würde. Dadurch jedoch, dass keine eindeutige Position zum Thema „Krieg“ darin bezogen wird – sondern man sogar fast den Eindruck gewinnen kann, dass Krieg gut für die Sammlung war, da er so viele zu sammelnde Objekte hervorgebracht hat –, könnte man bösartig behaupten, dass die Ausstellung eine Art der Kriegsverherrlichung generell darstellt. Denn keine Position ist auch eine Position. Einigermaßen sicher kann man vor der Eröffnung sagen, dass „Krieg“ im Maritimen Museum nicht als eigenes Thema ernst genommen wird, sondern dass er auf ein beinahe a-historisches, entpolitisiertes Faszinationskonzept reduziert wird. Während 1916 die aktive Mobilisierung für einen bereits begonnen, historisch-konkreten Krieg betrieben wurde, scheint es 2008 im Maritimen Museum so, als werde für eine a-historische Marine- (und wohl auch Kriegs-)Faszination mobilisiert.

Zum Ziel der Mobilisierung wurden 1916 neue Ausstellungsstrategien erprobt und eingeführt, die auf Mitmachen und Teilnahme beruhen und so Identifikation herstellen sollten (Nagelungsritual, Schützengraben als Identifikation, Kriegsspiel). Im Maritimen Museum scheinen solche Techniken zu fehlen: Soweit mir bekannt ist, gibt es hier z.B. keine virtuellen Teilnahmewelten, in denen man z.B. simulieren könnte, ein Schiff durch eine Seeschlacht zu steuern. Die kleinen dioramaartigen Schaukästen fallen eher unter uralte folkloristische Museumstraditionen.

Es scheint, als hätte das Maritime Museum eigentlich keine modernen und auch keine neuen Ausstellungseinfälle zu bieten – es verlässt sich ganz auf die Strategie der Überwältigung durch die Masse und die Strategie der Bewunderung gegenüber Heldeninszenierungen – beides übrigens Momente, die auch in den „Deutschen Kriegsausstellungen“ von 1916 übermächtig vertreten waren (Trophäenpark, U-Boot- und Fliegerheldenkult). Es wirkt also fast, als stünde das Maritime Museum an Einfallsreichtum hinter den historischen Kriegsausstellungen zurück … Das wiederum könnte auch auf eine politisch motivierte Entscheidung deuten: Vielleicht wurden die Involvierungs- und Virtualisierungsstrategien zugunsten von noch mehr Überwältigung und Verehrung zurückgestellt.

Gemeinsam ist beiden Ausstellungen, dass sie wenig Kontext boten bzw. bieten – und dass sie die negativen Seiten des Krieges nicht zeigten bzw. zeigen. Wie die Welt unlängst berichtet hat, hat auch Peter Tamm ein Statement zum Verhältnis von Krieg und dem Maritimen Museum abgegeben: „Kriege ziehen sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte, und sie haben die Entwicklung der Schifffahrt entscheidend geprägt.“ Deshalb dürfe dieser Aspekt im Maritimen Museum nicht ausgeblendet werden, habe Tamm gesagt (Die Welt, 19. 5. 2008).

Ja. Die Frage ist nur, wie die Rolle und Bedeutung von Kriegen wirklich thematisiert im Maritimen Museum – und zwar nicht nur in Absichtsbekundungen, sondern in der konkreten Gestaltung der Sammlung selbst. Denn hier kann es nicht reichen, lediglich zu formulieren, Krieg sei Teil der Schifffahrtsgeschichte. Um das Thema Krieg ernst zu nehmen, wäre eine ganz andere Rahmung und Ordnung der Ausstellung nötig.

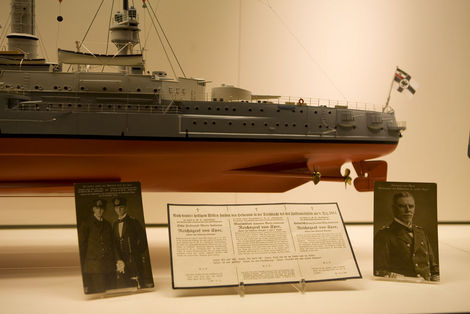

Stattdessen sieht es so aus, als würden viele Objekte, die genuin mit Krieg zusammenhängen (nicht nur Militaria), auf die gleiche Weise ausgestellt wie Objekte aus rein zivilen Zusammenhängen – in (ausstellungshistorisch gesehen) ziemlich konservativen, oft folkloristischen Arrangements. Und so kann es dazu kommen, dass man im Maritimen Museum Ausstellungsdisplays vorfindet, die verdächtig an Displays aus historischen Kriegsausstellungen erinnern. In der Inszenierung „Reichsgraf von Spee“ etwa findet sich neben dem Schiffsmodell und Fotos ein faksimiliert abgedrucktes „Zeitdokument“ mit der Überschrift: „Nach Gottes heiligem Willen starben den Heldentod in der Seeschlacht bei den Falklandsinseln am 8. Dezember 1914 …“. Die Intention bei der 2008 eröffnenden Ausstellung dieser „Helden“ aus dem Ersten Weltkrieg ist sicher nicht dieselbe wie jene, die die das Arrangement um den Fliegergeneral Boelcke in der Berliner Kriegsausstellung 1916 motivierte – aber die Zutaten sind ähnlich: ein Modell des Kampffahrzeugs, Fotos von seinen Kapitänen, eine kleine Texttafel mit „bloßen Fakten“ und ein paar Reliquien wie Orden. Und dass diese Arrangements von 1916 und 2008 so ähnlich sein können, sollte zu denken geben …

Zitierte Literatur und weiterführende Hinweise

Hamburger Fremdenblatt, Nr. 297 A, 26.10.1916.

Deutsche Kriegsausstellung 1916 in Hamburg. Führer, Berlin [1916].

Deutsche Kriegsausstellung 1916. Ausstellungshallen am Zoo, 8.1.1916-24.4.1916. Amtlicher Führer, Berlin o.J. [1916], S. 17.

Zur Geschichte der Firma Umlauff: Britta Lange: Echt – Unecht – Lebensecht. Menschenbilder im Umlauf, Berlin: Kadmos Kulturverlag, 2006 und den Artikel bei The Thing.

„Die Deutsche Kriegsausstellung in Hamburg“, in: Hamburger Fremdenblatt, Nr. 148B, 28.5.1916.

Stefan Kaufmann: Kommunikationstechnik und Kriegführung 1815-1945. Stufen telemedialer Rüstung, München 1996, S. 256-260.

Friedrich Möwe: Tamm-Tamm. Eine Anregung zur öffentlichen Diskussion über das Tamm-Museum, 4. Aufl., Hamburg, August 2005. Den Download gibt es hier.